|

Welche Rolle spielt die Bildgebung?

Welche Rolle spielt die Bildgebung?Das akute AbdomenDer klinische Begriff akutes Abdomen bezeichnet eine akut einsetzende Symptomatik bei Erkrankungen im Abdomen, die eine rasche Diagnose und oft eine notfallmäßige operative Therapie erfordert. Typische Leitsymptome sind: Hochgradige abdominal Schmerzen | Erhöhte Abwehrspannung bei Palpation | Störung der Peristaltik

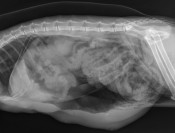

Abb.1 Röntgenbild (laterolateral in rechter Seitenlage) mit einer Torsio ventriculi bei einem zehn Jahre alten männlichen Schäferhund. Radiologisch sieht man den hochgradig aufgegasten Magen mit der pathognomonischen Verlagerung des Pylorus nach dorsal und der dadurch entstehenden Kompartimentierung.

Eine endgültige Diagnose, basierend auf klinischer Untersuchung und Laborparameter, kann schwierig sein, da die Befunde oft wenig spezifisch sind. Zur Bestätigung der Verdachtsdiagnose eignen sich die bildgebenden Verfahren. Die radiologische Erstuntersuchung besteht aus konventionellen Röntgen- übersichtsaufnahmen des Abdomens in zwei Ebenen. Diese teilweise nur beschränkt aussagekräftigen „Abdominaleeraufnahmen“ werden durch die Sonografie und Kontrastmittelstudien ergänzt.

Abb.2 Röntgenbild (laterolateral in rechter Seitenlage) einer acht Jahre alten Katze mit hochgradigem Pneumoperitoneum aufgrund einer traumatischen Magenruptur und einer Abdominalhernie mit Darmvorfall und einem generalisierten hochgradigen Unterhautemphysem.

Bildgebende Diagnostik Röntgen Beim akuten Abdomen ist eine schnelle und korrekte Diagnosestellung für das Überleben des Tieres entscheidend. Deshalb kommt der bildgebenden Diagnostik eine zentrale Bedeutung zu. Diese sollte unmittelbar nach der Stabilisierung des Patienten erfolgen. Eine Röntgenuntersuchung ist schnell und einfach durchführbar, stellt Thorax und/oder Abdomen übersichtlich dar und liefert ein Dokument, das auch nach der Untersuchung noch beurteilt werden kann. Zudem ertragen Tiere mit akutem Abdomen den Druck auf die Bauchdecke oft sehr schlecht und sind sonografisch nicht leicht zu untersuchen. Daher tritt in Notfallsituationen die Röntgenuntersuchung gegenüber der Ultraschalluntersuchung an erste Stelle. Da bei Tieren Schmerz und/oder Unbehagen oft nicht exakt lokalisierbar sind, muss der Thorax oft in die bildgebende Diagnostik mit einbezogen werden. Sollten Patienten in hochgradig gestörtem Allgemeinbefinden vorgestellt werden, empfiehlt es sich, nach Stabilisierung des Kreislaufes zunächst Übersichtsaufnahmen des Abdomens in zwei Ebenen anzufertigen, um schnelle Informationen zu erhalten. Anhand der Röntgenbilder können bestimmte Erkrankungen wie z.B. Magendilatation bzw. Magendrehung (Abb.1; in der rechtsanliegenden, laterolateralen Aufnahme ist die pathognomonische Verlagerung des gasgefüllten Pylorus darstellbar) oder der Volvulus nodosus (Abb.3) sicher diagnostiziert werden. Organomegalien, Zubildungen, Obstruktionen, röntgendichte Fremdkörper, Bauchwand- und Zwerchfellherniationen, Aszites bzw. ein Pneumoperitoneum (Abb.2) werden so radiologisch sicher diagnostiziert bzw. ausgeschlossen. Bei Verlust von Detailerkennbarkeit im Abdomen kommen mehrere Differenzialdiagnosen infrage. Beim Welpen ist aufgrund des erhöhten Anteils an braunem Fettgewebe physiologisch mit einer reduzierten Detailerkennbarkeit zu rechnen, ebenso bei hochgradig kachektischen Tieren (z.B. Tumorkachexie). Pathologische Ursachen können Aszites, intraabdominelle Blutungen, freier Urin, septisches oder nichtseptisches Exsudat sein. Die Anwesenheit von freiem Gas in der Bauchhöhle ist nur nach laparotomischen Eingriffen physiologisch. Die häufigsten pathologischen Ursachen sind Abdominalwandpenetrationen (z.B. durch Bissverletzungen) oder Leckagen des Gastrointestinaltraktes (Abb.2; z.B. durch Unfälle, perforierende Fremdkörper oder durchgebrochene Tumoren). Die Detektion von freiem intra-abdominalen Gas ist häufig aufgrund von Überlagerungen mit gasführenden Darmschlingen oder Magenabschnitten nicht einfach. In der Regel befindet sich das Gas an der höchsten Stelle der laterolateralen Aufnahme, das entweder unterhalb des kaudalen Rippenabschnittes oder im mittleren Abdomen liegt.

Abb.3 Röntgenbild (laterolateral in rechter Seitenlage) eines zwei Jahre alten männlichen Deutschen Schäferhundes mit Volvulus nodosus. Radiologisch sind die pathognomonischen hochgradig aufgegasten parallel stehenden Dünndarmschlingen im Abdomen zu sehen.

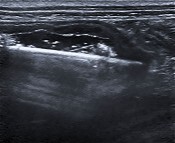

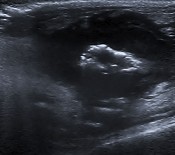

Bei vielen Indikationen gerade im Bereich des Harnapparates (Verdacht Ureter-/ Blasen-/Urethraruptur) führt Röntgen in Kombination mit Kontrastmittelunter-suchungen zu einer sicheren Diagnose. Werden Kontrastmittel eingesetzt, muss stets dem Vorbericht, Allgemeinzustand (Hydratationsgrad) und der Indikation Rechnung getragen werden. Bei einem Ileusverdacht kann eine Bariumstudie unter Umständen eine klare Diagnose bringen, beim Verdacht einer möglichen Perforation des Gastrointestinaltraktes darf es allerdings keinesfalls eingesetzt werden. Iodhaltige Kontrastmittel können in ionischer und nichtionischer Form eingesetzt werden. Bei Tieren mit Herzproblemen oder Tieren im Schock können intravenös verabreichte ionische Kontrastmittel (hyperosmolare Lösungen) zu einer Verschlimmerung der Symptome führen. Daher sind in solchen Fällen isotonische, nichtionische Kontrastmittel zu verwenden. Sonografie Die Sonografie ist nach den Röntgenaufnahmen des Abdomens in zwei Ebenen das Mittel der Wahl, um abdominale Organe hinsichtlich ihrer Größe, Lage und Morphologie abzuklären und somit eine korrekte Diagnose zu stellen. Der Ultraschall ist die effizienteste Methode zur Auffindung kleinerer Mengen Aszites. Nach Walters (2000) werden bereits Mengen von 4?ml/kg/Körpermasse entweder am Harnblasenapex oder im kranioventralen Abdomen zwischen den Leberlappen sicher diagnostiziert. Dabei kann nach Menge, Inhaltsstoffen (korpuskulären Bestandteilen) und Lokalisation differenziert werden. Feinste reflexreiche, korpuskuläre Bestandteile sind Hinweise auf Zellbestandteile, wie sie im Blut, Eiter, Chylus oder in stark eiweißhaltigen Substanzen nachweisbar sind. Eine Differenzierung ist meist nur nach Punktion möglich. Vor allem im Bereich des Magen-Darm-Traktes ersetzt eine Ultraschalluntersuchung die meist wesentlich länger dauernden und invasiveren Kontrastmittelverfahren. Das pathognomonische Bild einer Darminvagination wird durch die Anordnung von mehreren konzentrischen Ringen (Zielscheibenmuster) des Intussuscipiens und des Intussusceptums bestimmt. Bei der Suche nach Fremdkörpern im Magen-Darm-Trakt (Abb.4) zeigt sich, dass in ca. der Hälfte der Fälle der Fremdkörper sonografisch nicht darstellbar ist, aber im Echotomogramm indirekte Anzeichen für einen mechanischen Ileus vorliegen können. Bidirektionaler Flüssigkeitsstrom, dilatierte Darmschlingen, Flüssigkeitsrückstau und/oder verdickte Darmwände sind wichtige Hinweise. Neoplasien des Gastrointestinaltraktes (Abb.5) sind nur dann Ursache eines akuten Abdomens, wenn sie zu einer Ileussymptomatik oder gar zu einer Perforation führen. Neoplastische Darmveränderungen sind vor allem durch Zunahme der Darmwanddicke, Lymphknotenvergrößerung und durch die aufgehobene Wandschichtung gekennzeichnet. Letztgenanntes Merkmal ermöglicht die Differenzierung zum Erscheinungsbild einer vorliegenden Enteritis. Beim Urogenitaltrakt hat sich die Sonografie als wichtigstes diagnostisches Verfahren durchgesetzt. Der Zustand der Harnblase ist bei einem Notfallpatienten immer von Bedeutung. Es können Aussagen über ihre Lage (z.B. bei Verdacht auf Retroflexio vesicae), den Füllungszustand und die Art ihres Inhaltes gemacht werden.

Abb.4 Ultraschallbild einer Dünndarmschlinge eines vier Jahre alten Labradors im Längsschnitt. Im Lumen der dilatierten Dünndarmschlinge erkennt man eine reflexreiche, lineare Struktur mit distalem Schallschatten.

Abb.5 Ultraschallbild eines solitären Dünndarmtumors im Längsschnitt (malignes Lymphosarkom) bei einer 14 Jahre alten Katze. Die Wand ist hypoechogen und hochgradig fokal verdickt mit intraluminalen Gas und einer vollständig aufgehobenen Darmwandschichtung in diesem Bereich.

Blasenrupturen sind nicht leicht zu visualisieren, da in der Regel ein sichtbarer Wanddefekt nicht direkt sonografisch nachweisbar ist. Je nach Größe und Lokalisation des Defektes ist die Harnblase fast leer bis mittelgradig gefüllt. In der freien Bauchhöhle befindet sich, je nach Grad der Blutung, reflexloser oder reflexarmer Aszites. Bei Kontrollsonografien verändert sich der Füllungszustand der Harnblase praktisch nicht, wohl aber der Aszitesgrad. Wie z.B. bei der Hündin der Pyometrakomplex, kann beim Rüden ebenfalls der Geschlechtstrakt zu akuten Bauchschmerzen führen. Meist handelt es sich dabei um Prostatazysten (intra- und/ oder paraprostatisch gelegen) oder Prostataabszesse, die mit Kot- und/oder Urinabsatzbeschwerden einhergehen. Prostatazysten können in ihrer Anzahl und Größe variieren, vor allem die paraprostatischen Zysten können eine beachtliche Größe erreichen. Sonografisch zeigt sich eine symmetrische oder asymmetrische Prostatavergrößerung mit dünner hyperechogener Zystenwand mit anechogenem Inhalt. Beim Prostataabszess stellen sich innerhalb des liquiden Hohlraumes korpuskuläre Bestandteile dar. Auch die einzelnen parenchymatösen Organe des Bauchraumes werden begutachtet und Kontur- oder Oberflächenveränderungen können Hinweise auf etwaige Verletzungen oder Erkrankungen geben. Die isolierte Milztorsion zum Beispiel (Abb.6) gibt im Ultraschall pathognomonische Befunde in Form von thrombosierten Milzvenen, hypoechogenem lockeren Milzgewebe – eventuell mit scharfer Begrenzung zwischen hypo- und normal echogener Milz – an der Stelle der Torsion wieder.

Abb.6 Ultraschallbild im Längsschnitt mit einer hämorrhagisch infarzierten Milz (isolierter Milztorsion) bei einem zwei Jahre alten weiblichen Hovawart. Die Milz zeigt sich hochgradig gestaut, die Milzvenen sind erweitert, das Parenchym ist echoärmer, grobkörnig und diffus inhomogen (zahlreiche feinste Reflexstriche und -punkte im fast reflexlosen Grundgewebe).

take home Unter dem klinischen Terminus „akutes Abdomen“ bei Hunden und Katzen wird eine Vielzahl an Erkrankungen unterschiedlicher Ätiologien zusammengefasst. Im Gegensatz zur Humanmedizin, die in den letzten Jahren eine fast vollständige Wandlung der bildgebenden Diagnostik von der ehemals dominierenden „Röntgenleeraufnahme“ zur Sonografie und Computertomografie hin durchgemacht hat, sind die „Leeraufnahmen“ des Abdomens in zwei Ebenen in der Veterinärmedizin immer noch der erste Schritt in der bildgebenden Diagnostik. Eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung des Abdomens bietet die optimale Ergänzung zur Diagnosesicherung, bevor Röntgenkontratmittelstudien angeschlossen werden sollten. Literatur bei den Autoren |

HKP 7 / 2014

Das komplette Heft zum kostenlosen Download finden Sie hier: zum Download Die Autoren:Weitere Artikel online lesen |

|||

|

||||

Suche: