|

HKP-6-2010

>

Smarte Transplantate

Smarte TransplantateEin neuer Therapieansatz zur Heilung der OsteoarthroseOsteoarthrose – für Patientenbesitzer von Hund und Pferd eine frustrierende Diagnose, denn eine Heilung ist bisher nicht möglich. Mit einem neuen Therapieansatz, bei dem smarte Transplantate zur Reparatur von Läsionen im Gelenkknorpel zum Einsatz kommen, könnte dies gelingen. Basierend auf der Transplantation konditionierter Knorpelzellen, möchten Prof. Dr. Michael F.G. Schmidt, Annemarie Lang, Dr. Matthias Sieber und M. Farooq Rai, PhD den Knorpelverlust kompensieren und dabei zusätzlich eine Hemmung der Entzündung erreichen. So könnte der progressive Verlauf der Osteoarthrose gestoppt werden.

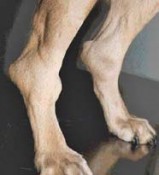

Osteoarthrose (OA) ist eine degenerative Gelenkerkrankung, die weltweit bei Menschen und Tieren auftritt. In der Tiermedizin ist vor allem die OA bei Hund und Pferd von großem Interesse. Mehr als 20 % der Hunde größerer Rassen und älter als ein Jahr sind betroffen. Charakteristisch für OA ist ein zunehmender Knorpelverlust, der mit Entzündung der Synovia und einem Umbauprozess des subchondralen Knochens einhergeht. Die Ätiologie ist multifaktoriell, wobei neben der Gelenkverletzung verschiedene Ursachen bzw. Prädispositionen wie Rasse, Geschlecht, Übergewicht und Überbelastung diskutiert werden. Ein entzündlicher Prozess Im physiologischen Zustand existiert im Gelenk eine Balance zwischen anabolen und katabolen Prozessen, die durch verschiedene Zytokine aufrecht erhalten wird. Durch mechanischen Stress oder ein Trauma kommt es zu einer Verschiebung des Gleichgewichtes zu Gunsten der katabolisch wirksamen Zytokine. Die Konzetration von Entzündungsmediatoren, Tumornekrosefaktor-? (TNF??) und Interleukin-1? (IL?1?), und von matrixzerstörenden Faktoren, Matrixmetalloproteinasen (MMPs) und Stickoxid (NO), steigen in der Synovia deutlich an. Diese Faktoren werden von Immunzellen in der Synovialmembran produziert, die durch abtransportierten Zellschutt von abgestorbenen Knorpelzellen stimuliert werden. Dadurch wird die Expression solcher Faktoren auch in den Knorpelzellen selbst aktiviert (Abb. 3). Es entsteht ein Kreislauf, der zu einem weiteren Absterben von Knorpelzellen und damit zur Gelenkarthrose führt. Während des Entzündungsprozesses werden zudem vermehrt Prostaglandine gebildet, wodurch Schmerz entsteht. Durch Untersuchungen des Zytokinprofils in arthrotischen Gelenken konnte festgestellt werden, dass antiinflammatorisch wirksame Zytokine wie Interleukin-4 (IL-4) in diesen nicht vorhanden sind. Tierexperimentelle Studien haben inzwischen gezeigt, dass IL-4 im Gelenk die Entzündung herunterreguliert. Diagnostik und herkömmliche Therapie Die Anamnese nimmt eine wichtige Rolle innerhalb der Diagnostik ein. Erfragt werden sollte Rasse, Alter, Verwendung, Vorerkrankungen (z.B. Kreuzbandriss) und ob eventuell ein Ereignis (z.B. Trauma) im Zusammenhang mit der Lahmheit stehen könnte. Nach der Adspektion und Palpation erfolgt die Aufnahme eines Röntgenbildes, was sehr gute Hinweise geben kann. Weiterführend kann eine Arthroskopie und Szintigrafie durchgeführt werden. Für die Wahl der Therapie sind die Prognose, der Grad der Erkrankung und die finanziellen Möglichkeiten des Patientenbesitzers von Bedeutung. Bei der konservativen Therapie werden vor allem NSAIDs, Glucocorticoide, Chondroitinsulfate und die intraartikuläre Injektion von Hyaluronsäure eingesetzt. Durch eine Langzeittherapie kann es zu erheblichen Nebenwirkungen kommen (z.B. Immunsuppression, Magenulzeration). Chirurgisch kann ein Gelenkersatz erfolgen. Zusätzlich können Akupunktur, Physiotherapie und Stoßwellentherapie unterstützend wirken. Eine Heilbehandlung ist derzeit noch nicht verfügbar. Die Behandlung erfolgt ausschließlich durch Unterdrückung der Symptomatik und durch Verlangsamung des degenerativen Prozesses. Smarte Transplantate – Grundlagen und Prinzip

In der Humanmedizin hat sich im Laufe der Jahre die „autologe Knorpelzellen-Transplantation“ (ACT) als Behandlung von Knorpeldefekten und -verlusten etabliert. Dabei werden dem Patienten gesunde Knorpelzellen entnommen, ex vivo vermehrt und dann in den Defekt transplantiert. Diese Therapie hat sich bei der Behandlung kleinerer, frischer Defekte als recht effektiv herausgestellt. Dennoch ist die ACT bei fortgeschrittener Arthrose und Grunderkrankungen entzündlicher Genese (z.B. rheumatoide Arthritis) nicht anwendbar. Diese Lücke soll durch die von uns entwickelten smarten Transplantate geschlossen werden. Wir bezeichnen die neue Therapie als „autologe konditionierte Knorpelzellen-Transplantation“ (autologous conditioned chondrocyte transplantation = ACCT) oder wegen ihres regenerativen Potenzials auch kurz als novojoint. Knorpelzellen aus einer Biopsie des Patienten werden genetisch so modifiziert, dass damit (in Form des smarten Transplantats) neben der materiellen Auffüllung des Knorpeldefekts auch die Entzündung im Defektbereich blockiert und in der Umgebung eine Knorpelregeneration induziert wird. Der genetische Schalter Das Neue an den smarten Transplantaten ist, dass darin therapeutische Proteine (wie das Zytokin IL?4) nur während einer Entzündungsphase produziert werden. Durch diese kontrollierte Expression sollten unerwünschte Effekte des Zytokins, etwa durch massive Überproduktion und systemische Verbreitung, ausgeschlossen werden. Erreicht wird dies durch einen speziellen genetischen Schalter, den Promotor des Cyclooxygenase 2-Gens. Das ist der Teil einer Gensequenz, der die Bildung des Enzyms Cyclooxygenase 2 (COX?2) reguliert. Dieses Enzym ist an der Synthese von Prostaglandin E2 beteiligt, das an Entzündungsreaktionen und der damit verbundenen Schmerzentwicklung einen maßgeblichen Anteil hat. COX-2 wird nur dann gebildet, wenn seine Expression durch Entzündungsfaktoren wie IL?1?, TNF?? oder Lipopolysaccharid ausgelöst wird. Da der von uns entwickelte Schalter in konditionierten Knorpelzellen die Produktion therapeutischer Proteine (im hier vorgestellten Fall IL-4) kontrolliert, wird ihre Ausschüttung (IL?4) durch die smarten Transplantate sofort beendet, wenn die Entzündungsreaktion abklingt (Abb. 3). Durchführung in der Praxis

In der Praxis werden vom Patienten gesunde Knorpelzellen aus Bereichen mit wenig Belastung arthroskopisch entnommen, entweder aus dem betroffenen Gelenk oder einem anderen. Die Fläche des entnommenen Knorpels sollte etwa stecknadelkopfgroß sein. Die Knorpellzellen werden ex vivo kultiviert und expandiert. Dann erfolgt die biologische Transfektion mit dem Vektorkonstrukt, also die Konditionierung der Zellen im Labor. Im nächsten Schritt werden die modifizierten Knorpelzellen in eine 3D-Matrix eingebracht (zurzeit bei der Firma Amedrix in Esslingen). Die so hergestellten smarten Transplantate werden in aseptischen Behältern zum Transplantationstermin in die Klinik geliefert und können dort, nachdem sie passend zugeschnitten wurden, in das Defektbett transplantiert werden. Forschungsergebnisse Wir haben die Funktionsfähigkeit des genetischen Schalters mit biochemischen und molekularbiologischen Methoden eingehend untersucht. Hundeknorpelzellen wurden mithilfe von rekombinantem caninen IL?1? und TNF?? in eine Entzündungsumgebung versetzt und dadurch stimuliert. Es wurden konditionierte und nicht konditionierte Knorpelzellen in der 3D-Matrix auf die Produktion von Entzündungsmediatoren wie IL?1?, TNF??, NO und Prostaglandine verglichen. Dabei ergab sich, dass die Konzentration der genannten Entzündungsmediatoren in smarten Transplantaten (mit konditionierten Knorpelzellen) deutlich niedriger war als in den Kontrolltransplantaten (mit normalen Knorpelzellen). Außerdem konnte eine vermehrte Synthese von Kollagen I und II festgestellt werden, was die Matrix-aufbauenden Eigenschaften von IL?4 zusätzlich unterstreicht. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Expression von IL?4 durch unser Vektorkonstrukt in den Knorpelzellen zur Hemmung der Entzündung sowie zu einer Stimulierung der Matrixregeneration führt. Literatur beim Autor >> michael.schmidt3@fu-berlin.de Wir danken der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere sowie dem Institut für Tierpathologie für die Bereitstellung von Knorpelsubstanz. Der Deutschen Foscrhungsgemeinchaft (DFG), dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, FORMAT-Programm) sowie der FU-Berlin (PROFUND) danken wir für die Förderung des Projektes.

Fotos: Abbildung: Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere, FU Berlin; |

HKP 6 / 2010

Das komplette Heft zum kostenlosen Download finden Sie hier: zum Download Die Autoren:Weitere Artikel online lesen |

|||

|

||||

Suche: